サステナビリティ - 労働安全衛生 のページです。

明電グループでは、毎年「社長安全衛生方針」「社長健康経営方針」を策定し、これに基づいた安全衛生・健康経営の諸活動を展開しています。社長方針は、明電舎及び国内外の明電グループ関係会社全ての従業員(パート、派遣含)全体のみならず、協力会社の従業員も対象に含めた、総合的な行動指針となっています。

従業員一人ひとりの安全衛生と健康の確保が企業経営の大きな基盤となることを明示し、労働災害の撲滅、健康保持・増進を目指して取り組んでいます。

「安全はすべてに優先する」

「健康は何ものにも代え難い財産」

明電グループでは、従業員が安全で健康であることを経営の中心的価値と捉え、明電グループ企業行動規準である「安全で働きやすい環境を確保し、従業員のゆとりや豊かさの実現に努める」を実践し、労働災害ゼロの安全衛生リーディングカンパニーを目指します。

明電グループは『健康は何ものにも代え難い財産』という想いを全員で共有し、「身体の健康」、「心の健康」、「職場の健康」の三本柱を掲げます。会社と従業員が一体となって、健康の維持増進に戦略的に取り組み、従業員の心身の健康づくりと会社の持続可能な成長を目指します。

従業員は、明電グループの持続的な成長の担い手として、自らの心身の健康は自らが守るという意識を持ち、以下の行動指針に取り組む。会社は、従業員の主体的な心身の健康づくりを積極的に支援する。

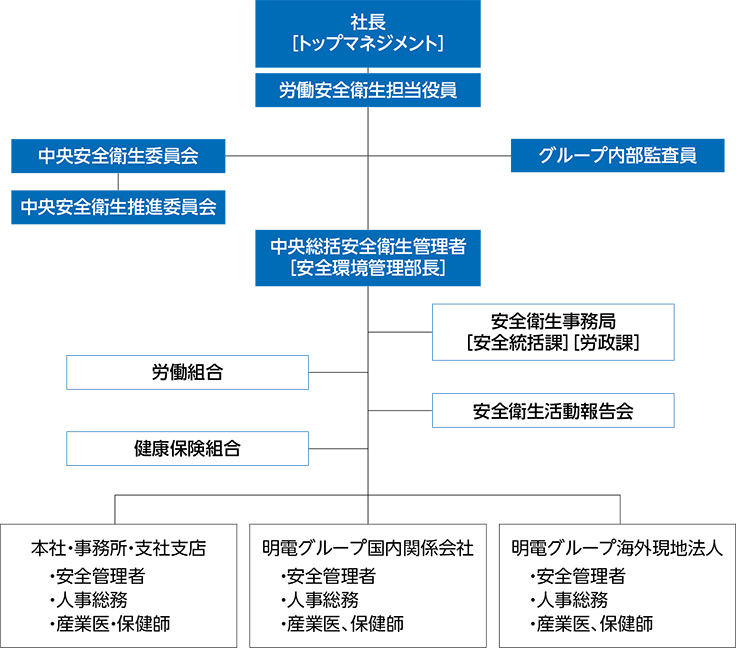

国内では法令に従い、拠点ごとに労働組合、従業員と安全衛⽣委員会を毎⽉1回開催し、労働災害の原因や対策、疾病休業者の状況や注意事項などの審議及び情報共有を⾏っています。また、グループ全体にかかわる⽅針や⽬標に関わる事項はトップマネジメントである社⻑から委任された労働安全衛生担当役員が議⻑となる中央安全衛⽣委員会で審議・決議しています。

対象外:(株)明電エンジニアリング、明電ファシリティサービス(株)上記以外、明電ケミカル(株)、イームル工業(株)

明電グループでは、OHSAS18001に関して、2015年度に主要国内4生産拠点である沼津事業所、太田事業所、名古屋事業所、(株)甲府明電舎にて構内関係会社を含め拠点別に認証を取得しました。また、2013年度にはMEIDEN SINGAPORE PTE.LTD.、2017年度にはMEIDEN ZHENGZHOU ELECTRIC CO.,LTD.とSHANGHAI MEIDENSHA CHANGCHENG SWITCHGEAR CO., LTD、PT. MEIDEN ENGINEERING INDONESIA、MEIDEN T&D (INDIA) LIMITEDの海外主要5拠点にて認証を取得しました。

2018年度からは、労働安全衛生マネジメントシステムのグループ全体への浸透と、国際規格への対応のニーズから、ISO45001への認証移行及び適用拡大を進めました。

ISO45001認証については、2019年度の主要国内4生産拠点合同(沼津事業所、太田事業所、名古屋事業所、(株)甲府明電舎 ※構内関係会社含む)での取得を皮切りに、2020年度には生産拠点以外の国内事業場(東京事業所、支社支店)及び工事部門(プラント建設本部)、2021年度には、国内関係会社4社(明電プラントシステムズ(株)、明電アクアビジネス(株)、(株)エムウインズ、明電ナノプロセス・イノベーション(株))への認証拡大を完遂しています。

今後も当社グループは全拠点での労働安全衛生マネジメントシステムの維持向上を目指していきます。

職場環境を整え、従業員が安全で健康な状態で働けるように、明電グループでは「リスクアセスメントの実施」を徹底しています。

作業環境測定が必要な職場、化学物質管理が不可欠な職場はもとより、軽微な作業や事務を執り行う職場でも、グループ内で共通のリスクアセスメントの基準を用いて管理するルール及び仕組みを構築・運用しており、リスク除去・低減を図るための施策を計画的に実施しています。

また、過去の労働災害の事例に加え、全員参加を目標に掲げた日々のヒヤリハット活動からも、危険源の抽出を行って、あらゆる職場で安全衛生リスクを見える化し、リスクアセスメントに繋げて、事前対策の実施や職場環境の改善を行うように努めています。

明電グループでは、事業投資の審査に際し、「業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針」に基づき、明電グループに重大な影響を及ぼす可能性のある案件を事前審査会議で精査し、経営の意思決定に資する情報提供を目的とした「事前審査制度」を設けています。

審査では、財務面でのリスクのほかに責任所掌(製品保証など)や実行性(体制など)といったリスクの評価も実施しています。事前審査会議は経営企画本部と内部統制推進部が事務局となり、その統括役員が開催の要否を判断しています。その他の審査部門は、総務・法務部、経理・財務本部、営業統括本部等で構成されています。なお、M&Aを行なう際は第三者部門によるデュー・ディリジェンスを実施し、対象企業の財務調査のほかに、企業風土、人権含めた法令遵守体制、環境規制対応、労務状況、労働安全衛生など、ESGの観点からも評価を行ない、リスク管理を強化しています。

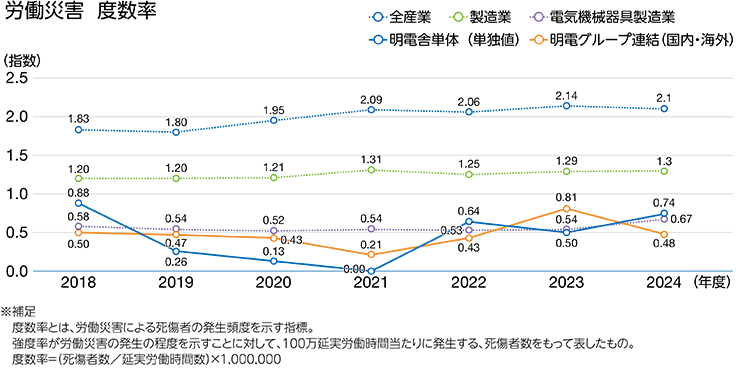

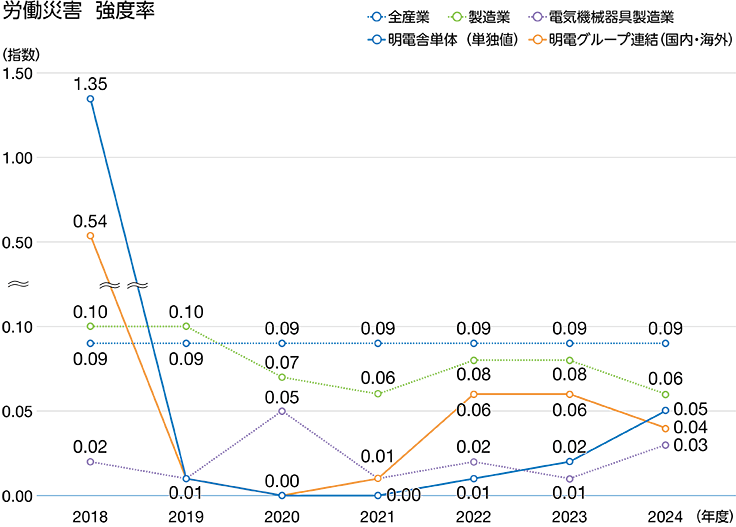

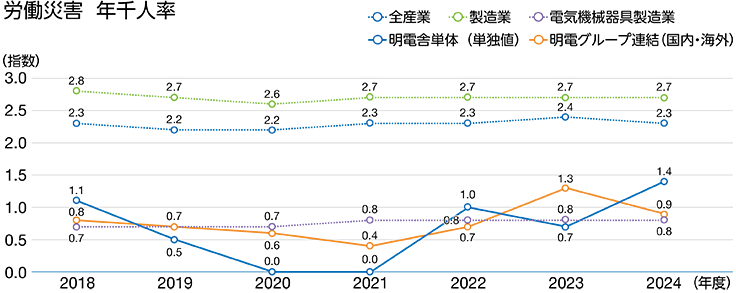

安全成績推移(明電舎単体)

明電グループでは、長い歴史の中で労働災害を経験し、発生の撲滅を目指し、安全教育、KYK(危険予知活動)、リスクアセスメントの実施、安全パトロール、安全衛生マネジメントシステムの導入、安全体感教育など様々な取組みを行ってきました。

従来通り安全パトロールは積極的に実施しています。社内の目だけでなく安全衛生コンサルタントによる外部の視点も取り入れ、様々な知見の目によるパトロールを実施しています。

また、明電グループの安全衛生水準向上を狙いとし、2024年度からは「安全衛生情報交換活動」を実施しています。この取組みは、明電グループ内におけるクロスパトロールをとおして安全衛生活動の好事例を各拠点・関係会社で共有しグループのスパイラルアップを図ることを狙いとしています。

情報交換活動では、各拠点・関係会社の意見を出席者間で確認し合うことで、モチベーション向上へつなげる取組みも行っています。

2019年11月に、従業員の安全体感教育を目的とした安全体感教育車両2号車を製作し、生産拠点(沼津、太田、名古屋、甲府)の安全体感教育を実施しています。

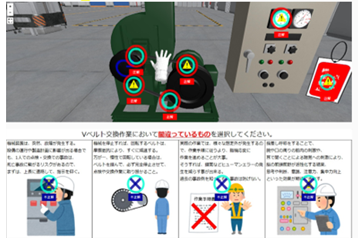

VR安全体感教育の導入による教育効果に関するお問合せが多かったことから、2023年からは、「VR安全体感教育評価システム」を構築しました。このシステムは、VR内で安全行動をとった場合は事故に至らないストーリー展開や、行動に対しフィードバックコメントを返して理解度を向上させる教育の他に、前回受講結果との比較によって、教育の効果を見える化する特徴があります。

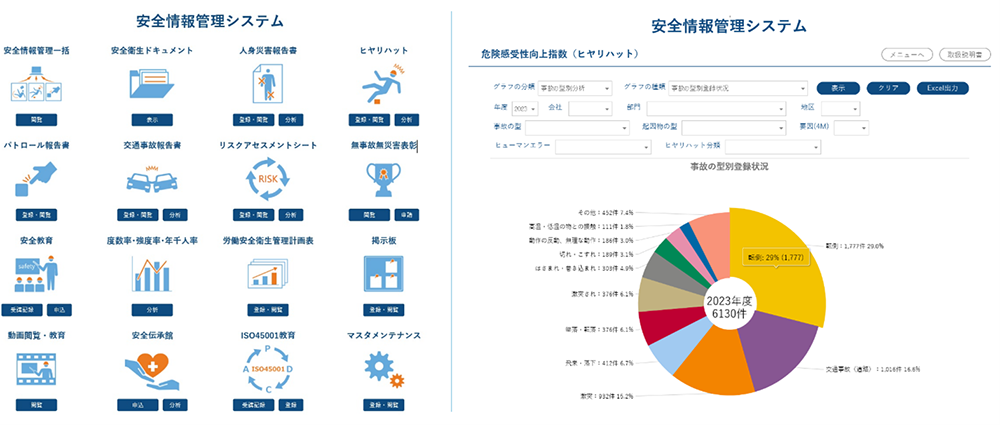

明電グループで蓄積した安全衛生管理に関する情報を効果的に収集・分析し、安全衛生管理の改善(PDCA)に活用する安全情報管理システムを2020年から運用開始しました。労働災害情報、交通事故報告、ヒヤリハット、安全パトロール、リスクアセスメント、無災害日数管理、安全教育、安全指標(災害度数率、災害強度率、年千人率)などの管理ができるシステムとなっています。

本システムの利用により、グループ従業員が容易に安全情報に触れることができ、安全意識の向上と活動推進を促すことができます。

労働災害は発生した直後には全社一丸となり「同じ過ちを繰り返してはならない」強い思いを持ちます.

しかし、時間が経過するとともにその思いが風化・形骸化していきます。特に労働災害を発生させた職場の担当者が異動してしまうと、労働災害の事実の風化・形骸化が加速してしまうことも事実です。

発生した労働災害の事実を語り伝え、考える場を提供するため、「安全伝承館」を2020年2月に開設しました。私たちは、悲しい事実からも目を背けることなく、語り伝え続けることが従業員や家族に二度と悲しい思いをさせないための使命だと考えています。

明電グループは、安全体感教育車両による「体」に安全を記憶する教育と、安全伝承館による「心」に刻む教育を通じて、安全意識の向上と災害ゼロに向けた取組みを進めていきます。

2022年にはヘッドマウントディスプレイを使用したVR上での「メタバース版安全伝承館」を開発しました。さらには2025年5月にパソコン上で入場できる「メタバース版安全伝承館」を開発し、明電グループ従業員であれば誰でも体験することができ、過去の労災事例の風化防止と従業員の安全意識向上、安全風土醸成を目指しています。これにより、国内製造工場はもとより、海外現法含めた全ての従業員が入場できるようにと考えています。

労働災害の発生防止に向けて、現場パトロールによる不安全行動の確認は重要な対策となりますが、作業者の動きやカメラから送られる画像を常時確認しておくことは、リソースの観点から困難です。この課題の解決に向け、当社では2023年度より、「安全AIカメラシステム」を用いた不安全行動のチェックを開始しました。

構内運転時の車両速度違反、逆走行為、グリーンベルトはみだし歩行、工場内でのヘルメット未着用、フォークリフトの危険運転、高所作業、夜間時間帯の人感などをAIで検知し、不安全行動者へ指導を行っています。