サステナビリティ - サステナビリティマネジメントのページです。

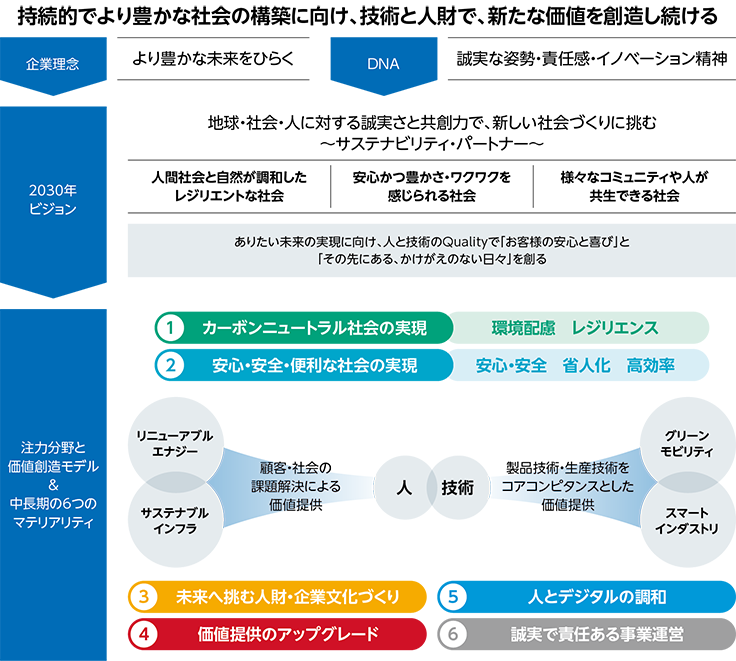

明電グループは、企業理念である「より豊かな未来をひらく」のもと、「人」と「技術」を企業価値創造の中核に捉え、社会とともに発展してきました。2030年のありたい姿・ビジョン として「サステナビリティ・パートナー」を掲げ、そこからバックキャストする形で6つのマテリアリティ(重要課題)を特定し、その解決に取り組んできました。

近年、生成AIをはじめとする革新的な技術が次々と実用化され、企業を取り巻く環境や提供すべき価値のあり方は、今後更に大きく、かつ多様に変化していくと想定されます。その中で、2030年のありたい姿・ビジョンを実現していくためには、成長と挑戦による価値提供方法の更新や、その実現を担う人財、企業文化の変化が必要となります。これらを踏まえ、マテリアリティにデジタル化の視点を加えて再構成し、「未来へ挑む人財・企業文化作り」、「価値提供のアップグレード」、「人とデジタルの調和」を新たな重要課題として追加しました。注力領域のうち「リニューアブルエナジー」及び「サステナビルインフラ」の両領域においては、顧客や社会の課題に対し、ソリューションを通じた価値提供を推進していきます。また、「グリーンモビリティ」及び「スマートインダストリー」の両領域では、製品技術及び生産技術を当社のコアコンピタンスと位置づけ、これらを活かした価値提供を展開していきます。

明電グループのありたい姿をより具体的に表現するため「サステナビリティ・パートナー」を設定しました。「サステナビリティ・パートナー」とは、人々の幸せと持続可能な地球環境を実現するために、明電グループが果たすべき2つの役割を込めたものとなっています。

一つは、持続可能な地球関係を実現する社会の一員としてのパートナーです。もう一つは従業員や株主・投資家、お客様など、様々なステークホルダーにとってのサステナビリティを実現する伴走役としてのパートナーという役割を示しています。

具体的な貢献としては、環境にやさしい生活基盤・産業の実現としての「カーボンニュートラル」への貢献と、人の幸せを中心に置いた社会の構築としての「ウェルビーイング」があります。

まず「カーボンニュートラル」への貢献としては、環境配慮製品をベースとした社会の脱炭素支援や明電グループ自身の脱炭素へのシフトが挙げられます。

2つ目の「ウェルビーイング」としては、安心・安全な生活ができるインフラサービスの提供や、つながり・多様性を感じられる社会づくり、そして明電グループが新しい世界を描き、リードすることでの、社会へのワクワクの提供です。

これら2つの側面を合わせた「サステナビリティ・パートナー」としての役割を、事業活動を通じて世の中に提供していくことで、私たちが目指す社会の実現につなげていきます。

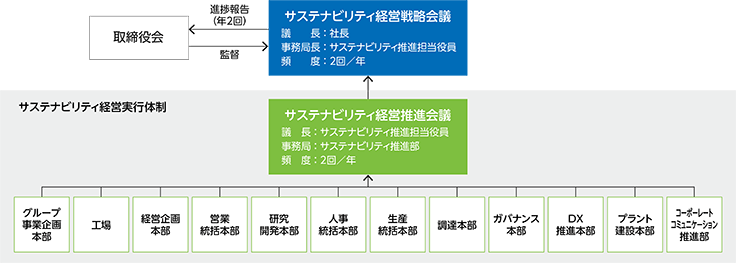

明電グループでは、持続可能性の観点から企業価値を向上させるため、サステナビリティ推進体制を強化しており、代表取締役 執行役員社長がサステナビリティ課題に関する経営判断の最終責任を有しています。

2022年度より、経営判断を行う場と進捗把握を行う場を切り離す目的で、サステナビリティ経営戦略会議とサステナビリティ経営推進会議の2階構造に体制を見直しています。また、取締役会がサステナビリティ全般について監督する役割を担っており、社内のサステナビリティ経営に関する議論内容については、年2回の定期報告を含め取締役会に情報共有が行われています。

| 回数 | 議題 | |

|---|---|---|

| サステナビリティ経営戦略会議 | 第1回 | 第三次明電環境ビジョン サステナビリティ活動進捗 |

| 第2回 | 「中期経営計画2027 」におけるサステナビリティ経営 | |

| サステナビリティ経営推進会議 | 第1回 | 2024年度活動計画 環境・文化改革・価値共創・人権・サステナビリティ若手部会の活動進捗 |

| 第2回 | 環境・人的資本・文化改革の活動進捗 | |

| 第3回 | 環境・文化改革・価値共創人権の活動進捗 |

明電グループにおいて、全社的なリスク管理は、リスクマネジメント委員会にて行っています。サステナビリティ全体に関するリスク管理については、サステナビリティ経営を推進するサステナビリティ推進部が中心となり関連部門とともにリスクの抽出を行っており、その内容については全社リスクの中に織り込んで、様々なリスクとともにマネジメントされています。

明電グループは、持続可能な社会の実現と持続的な成長を目指し、2030年のありたい姿・ビジョン「地球・社会・人に対する誠実さと共創力で、新しい社会づくりに挑む 〜サステナビリティ・パートナー〜」を掲げています。目指したい3つの社会の実現、及び明電グループの持続的な成長を目指し、当社らしさを活かせる4つの事業領域を設定したうえで、価値創造プロセスを整理し、特に対処すべきマテリアリティ(重要課題)を6つ設定しています。マテリアリティの抽出については、経営企画本部が中心となり各事業グループや横断部門と意見交換を行ったうえ、サステナビリティ経営戦略会議・常務会・取締役会で議論を経て決定しています。

以上の内容を踏まえ、明電グループでは「中期経営計画2027」にて非財務指標の目標を設定しています。

| 目標値 | 2024年度実績 | |

|---|---|---|

| 事業活動に伴うGHGの排出 (Scope1、2 2019年度比) |

2027年度 40%削減 2030年度 50%削減 |

Scope1、2 15%削減 |

| 製品使用段階のGHGの排出 (Scope3全カテゴリ 2019年度比) |

2027年度 20%削減 (全カテゴリ) 2030年度 30%削減 |

Scope3カテゴリ11 11%削減 (2024年度まではカテゴリ11のみを目標に設定) |

| 2040年RE100、2050年カーボンニュートラル達成 | ||

| 女性役員クラス(プロパー) | 2030年度 3名以上 | 1名 |

| 外国人 現地法人社長 | 2030年度 5名以上 | 2名 |

| eNPS(従業員向けNPS®)※ (2021年度比) | -65.0% | -69.0% |

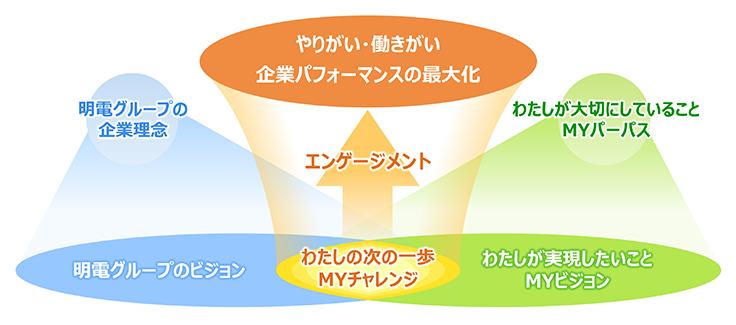

多様な個を尊重し、従業員一人ひとりの主体性とやりがいを引き出すことを目的に、それぞれが自身のビジョンを見つめ直し、会社のビジョンと照らし合わせ、明電グループの中で何にチャレンジをしていくのかを言語化する取組み「MYビジョン」「MYチャレンジ」を開始しました。2024年度は課長までの「MYビジョン」の言語化を行いました。2025年度は従業員への展開を実施します。企業・各部門のビジョン・ミッションと個人のビジョンの重なる部分を見出すことが、「真のサステナビリティ経営の自分事化」につながると考えています。会社として、まずは、従業員一人ひとりが何らかの形でビジョンの重なりを見出せるように寄り添い、そこから生まれてくる挑戦したいという思いを尊重し応援することによって、個人のやりがい向上・成長、そして企業・各部門のビジョン・ミッション達成を目指していきます。

これまでも経営層と従業員との対話の機会を設けていましたが、サステナビリティ経営の社内浸透には、より双方向の対話の場をつくっていくことが大切という考えのもと、「明電みらいミーティング」を2022年度から、「社長タウンホールミーティング」を2023年度から、新たな取組みとしてスタートしました。「社長タウンホールミーティング」では、新しい社会づくり、時代に合った価値を提供できる企業になるために、人と組織の観点から変わっていくことを体現するべく、社長が自らの「MYビジョン」を語り、従業員と対話を行いました。また「明電みらいミーティング」では、部門毎に各担当役員が自らの「MYビジョン」を語り、部門の従業員と対話をすることにより、自分の思いをもって挑戦する事が当たり前という文化の醸成を進めています。

2015年に国連サミットで採択されたSDGs(Sustainable Development Goals)※は、2016年から2030年までの15年間で国際社会が取り組むべき課題を定めたものであり、世界共通の目標です。

SDGsの各目標は、明電グループのESGビジョンや事業活動そのものとも親和性が非常に高く、明電グループがこれまで培った技術やノウハウを活かし、課題解決のために貢献できる分野も多く含まれます。そこで、SDGsがもたらす機会や課題を把握し活かすため、事業を展開している国別の課題やバリューチェーン全体を考慮し、自社の事業活動が環境や社会にどのような影響をもたらしているのかを整理しました。その検討にあたっては事業活動が与えるマイナスの影響も考慮しました。

明電グループは、今後も社会に貢献するものづくりを追求し、持続的な価値創造を実現するとともに、SDGsを含めた社会的課題の解決への貢献も果たしていきます。

明電グループは、社会インフラの未来と産業の進化を支え、持続的に成長・発展する重電メーカーとして、全ての企業活動を通じてSDGsの17の目標の達成に貢献します。その一方で、今後更にSDGsに貢献していくためには、社会の期待に真摯に向き合い、社会的課題を自社にとっての重要課題として的確に捉えることが必要と考え、「事業戦略で社会的課題の解決に貢献する領域」を定めました。

明電グループは、より豊かで住みよい未来社会の実現に貢献するために、新しい技術と新たな価値の創造に積極果敢にチャレンジし続けます。

2019年度に開始した若手社員向けの次期経営人財育成を目的とした選抜研修では、SDGsなどの社会課題から発想し、自ら事業戦略を立案するプログラムを設け、これまでの事業にとらわれない事業戦略を通じた社会課題解決への貢献へのアプローチやSDGsを経営や自身の業務に結び付けるための考え方を共有し、実行につなげています。

| イニシアティブ | 概要 | 賛同/加盟日 |

|---|---|---|

| Carbon Disclosure Project (CDP) | 世界の主要な機関投資家が連携して、世界の企業の気候変動への戦略(リスク・機会)や温室効果ガス排出量に関する開示等を求めるイニシアティブ。 | 2017年3月 |

| 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD) | 気候関連のリスクと機会についての情報開示を促すために金融安定理事会が設置したイニシアティブ。 | 2019年6月 |

| 気候変動イニシアティブ(JCI) | 気候変動対策に積極的に取り組む企業や自治体、団体、NGOなど、国家政府以外の多様な主体(non-state actors)によるネットワーク。 | 2020年12月 |

| WIPO GREEN | 国際連合の世界知的所有権機関(WIPO: World Intellectual Property Organization)が環境技術の移転促進を目的として設立した環境技術の提供者と希望者を結びつけるオンラインプラットフォーム。 | 2022年3月 |

| 国連グローバル・コンパクト(UNGC) | 人権の保護、不当な労働の排除、環境への対応、腐敗防止に関わる10の原則の実践を掲げ、持続可能な成長を実現するための世界的な枠組み。 | 2022年9月 |

| GXリーグ | 2050年カーボンニュートラル実現と社会変革を見据えて、GX(グリーントランスフォーメーション)への挑戦を行い、現在および未来社会における持続的な成長実現を目指す企業が同様の取組みを行う企業群や官・学と共に協働する場。 | 2023年5月(参画) |