サステナビリティ - TCFD提言に基づく気候変動関連の情報開示 のページです。

明電グループは長年、気候変動問題を重要課題として認識し、事業を通じて問題解決に取り組んできました。TCFD※については2019年6月にTCFD提言への賛同を表明し、2020年よりTCFDのフレームワークに沿ったリスク・機会の検討を開始、戦略への織り込みを進めています。

明電グループにおける気候変動問題への対応は、経済政策及び国際情勢に関して、グループ内外での経験を通じた高い見識を有するサステナビリティ推進担当役員が統括責任を担い、環境政策及び技術に関する専門的な知見を有する経営企画本部サステナビリティ推進部が、戦略の立案・実行、各種対応策の策定、モニタリングを推進しています。

また、サステナビリティ全般について扱うサステナビリティ経営戦略会議及びサステナビリティ経営推進会議にて、脱炭素に向けた戦略策定などを検討しています。議論の内容については年2回、サステナビリティ推進担当役員及びサステナビリティ推進部より、取締役会へ報告しており、取締役会は戦略・計画の妥当性や実行状況を監督しています。これと並行して、生産統括役員が委員長を務める「明電グループ環境委員会」にて、社内環境活動の進捗管理として、四半期ごとに社内課題の抽出、環境目標・実施計画・緊急事態発生時の対応等を審議し、環境経営の具体的な施策展開を推進・モニタリングしています。

サステナビリティ全体に関するリスク管理については、サステナビリティ経営を推進するサステナビリティ推進部が中心となり関連部門とともにリスクの抽出を行っており、その内容についてはガバナンス本部が管理する全社リスクの中に織り込み、様々なリスクとともにマネジメントしています。気候変動に関するリスクについてもその中に含まれています。

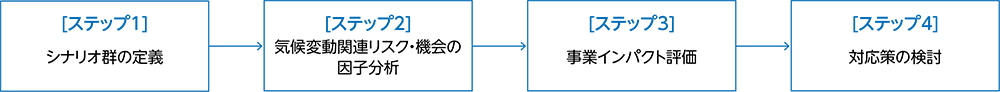

気候変動に対するシナリオ分析は、サステナビリティ推進部が中心となり、経理・財務本部、ガバナンス本部、事業グループなどの社内関係部門と連携しながら検討プロセスを4つに分け、年次で分析・評価をしています。同時に事業に影響を及ぼす重要な要因を選定し、特定したリスクと機会・評価を事業戦略に反映しています。

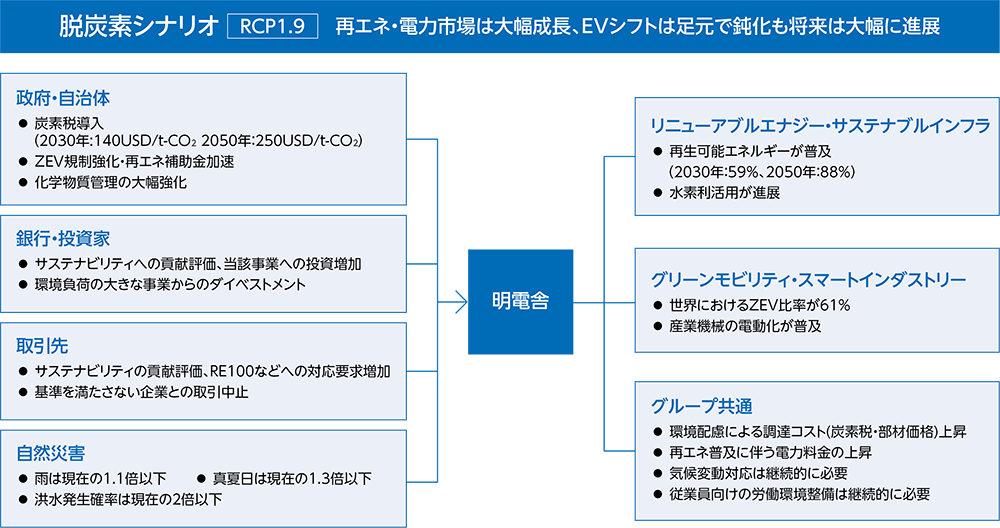

TCFDが推奨するように、2℃シナリオ以下を含む複数の温度帯シナリオを選択し、分析を行っています。脱炭素シナリオ(RCP1.9)及び温暖化シナリオ(RCP4.5、RCP8.5)の2つのシナリオに基づき、IEAやIPCCなどの国際公表データや日本の政府機関が公表している数値データなどを用いつつ、5フォース分析などの経営フレームワークも活用し、各シナリオにおける世界観や具体的なシナリオを整理しています。当連結会計年度から明電グループの長期環境目標の最終年度である2050年までを見通して中長期的な世界観やシナリオ、数値前提を再構築しています。

選択したシナリオと世界観は以下の通りです。

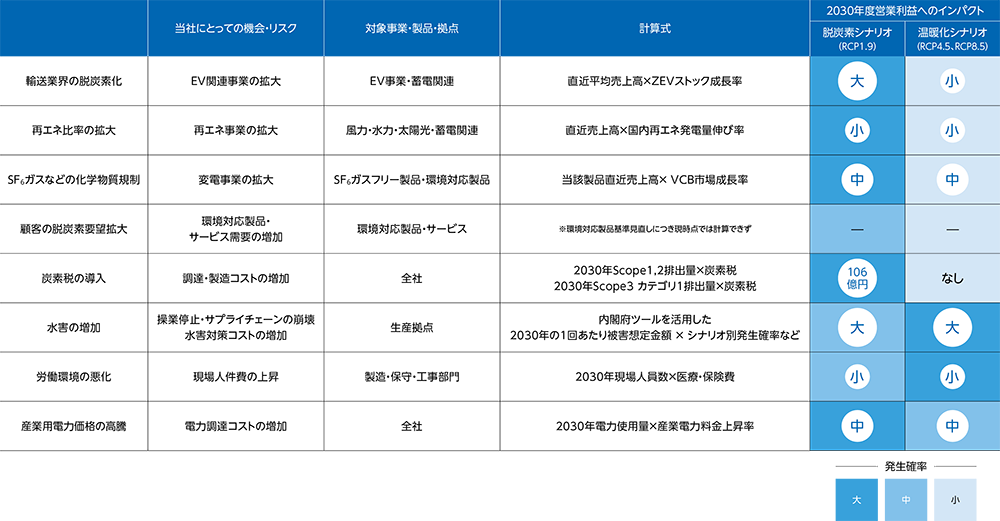

TCFD提言で例示されているリスク・機会を参考にしつつ、各シナリオの世界観をもとに気候変動に伴うリスク・機会因子を抽出し、事業領域別と明電グループ全体の対象範囲に分けたうえで、リスク・機会の具体化と影響が生じる時間軸を整理しています。

STEP1で整理したシナリオ別の世界観及びSTEP2で整理した機会・リスク項目を踏まえ、事業インパクトの評価を実施しています。その過程で「第三次明電環境ビジョン」にて進捗目標を設定している2030年を対象に「営業利益へのインパクト」、「事象発生の蓋然性」の2軸から特に事業への影響が大きい項目をスクリーニングし、それらの項目について詳細分析を実施しています。影響が大きい各項目は、シナリオ別に市場成長率などをもとに「成行値(対策織り込み前の値)」を把握しました。一部仮定を置きながら定量的に試算し、計算が不可能な項目については定性的に整理しています。

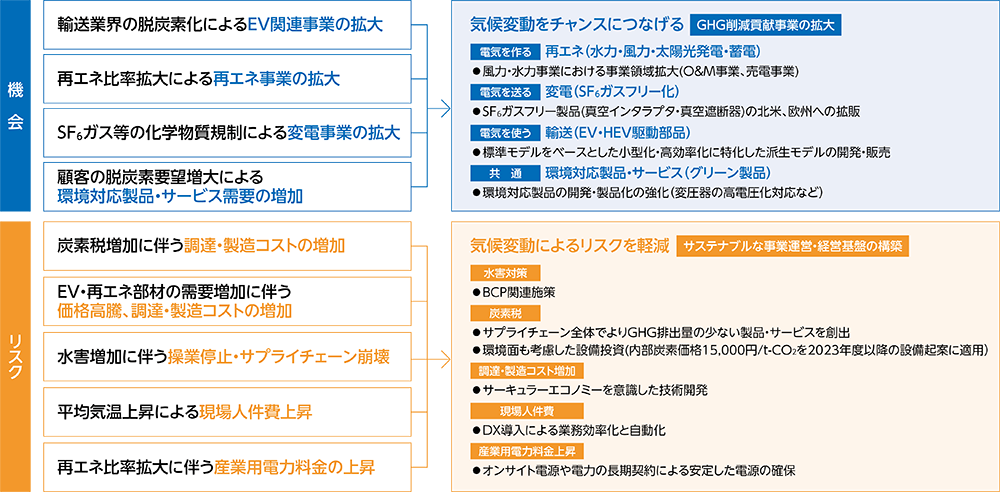

STEP3で算出した「成行値」をもとに、明電グループの置かれた状況を踏まえ、機会をつかむ戦略、リスクを軽減するための施策を検討してきました。

明電グループは、今後の脱炭素関連市場の拡大、国内外の法規制対応を見据え、エステル油※1入変圧器において一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO)のSuMPO環境ラベルプログラムに基づく「SuMPO EPD」※2(旧名称:エコリーフ)の認証を業界で初めて取得しました。

環境ラベルSuMPO EPDは、資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの製品のライフサイクル全体における環境負荷に関する情報を開示する認証制度です。今回の認証取得は、明電舎のエステル油入変圧器のライフサイクル全体におけるGHG排出量の可視化だけでなく、大気や水域等への影響や資源循環に関する情報等、製品に起因する環境への影響が多角的に評価されました。

GHG排出量の可視化については、お客様のScope3排出量算定の精度向上に貢献するとともに、サプライチェーン全体の排出量削減に向けた改善点を特定できるようになりました。これにより、お客様への脱炭素化を支援するとともに、ステークホルダーに対する透明性の高いESG情報開示要請に応えることにつながります。

2050年のカーボンニュートラル社会への移行に伴い、環境配慮製品の市場優位性が更に高まることが予想されます。第三者機関による厳格なEPD認証取得は、製品の環境性能を客観的に証明し、環境法規制にも対応可能となります。

明電グループは、今後も、より一層環境に配慮した製品の開発・提供に努め、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

気候変動における明電グループの機会の1つとして、脱炭素社会構築に貢献することが出来るSF6ガスフリー変電事業の拡大が挙げられます。

電力インフラの重要な機器の1つである開閉器(スイッチギヤ)では、従来、電流遮断及び絶縁をするためにSF6ガスを使用していました。しかし、SF6ガスはCO2の2万倍以上の温室効果を持つため、明電グループでは、電流遮断には真空インタラプタを用い、絶縁ガスとしてはドライエアを採用することにより、SF6ガスを全く使用しない環境配慮型のスイッチギヤの開発に取り組んできました。2007年には72kVクラスのタンク形真空遮断器(ドライエア絶縁)を国内外の市場に投入し、その後、高電圧化へのニーズに対応しつづけ、2020年には世界初の145kVクラスの製品を開発しました。同年にはSF6ガスフリー変電製品を取り扱う初の北米製造拠点 Meiden America Switchgear, Inc. (以下、明電アメリカスイッチギヤ)を設立し、現在では好調な事業環境の下、成長事業の1つとして成長を続けています。

今後の展望として、電力業界では2026年の欧州SF6ガス規制導入など、電力設備の脱炭素化ニーズが更に拡大する見込みです。明電グループとしては、この好機を逃さず、世界トップレベルの真空遮断器メーカーとして事業を拡大していきます。

特に「中期経営計画2027」では、開発を進めている環境配慮型スイッチギヤを順次国内外の市場に投入していくとともに、明電アメリカスイッチギヤの生産能力増強にも取り組んでいきます。また並行して将来への取組みとして、更なる高電圧・大容量化のニーズに応えられるようなスイッチギヤの製品化に挑むとともに、SF6ガス規制が発動した欧州市場向けに事業展開準備を進めます。

明電グループはこのような環境対応製品・サービスを今後も開発・拡販し、気候変動に伴う事業拡大の好機を掴んでいきます。

明電グループは、2021年11月に長期目標として、2040年Scope2ゼロ、2050年カーボンニュートラル達成を宣言しています。また、2021年度には、中期目標として2030年度に向けたScope1、2及び3のGHG排出削減目標を上方修正した第二次明電環境ビジョンを発表しました。そして、2025年度から始まる「中期経営計画2027」では、1.5℃シナリオ水準に整合した新たな目標を第三次明電環境ビジョンとして策定し、短期目標として中期経営計画の最終年度2027年度の目標を定めました。また、これまで、Scope3の削減目標は最も排出量の多いカテゴリ11「販売した製品の使用」を削減目標の対象としてきましたが、第三次明電環境ビジョンでは、全カテゴリで新たな削減目標を定めました。なお、本目標は、SBT(Science Based Targe)イニシアチブの認証を2025年3月に改めて取得しています。

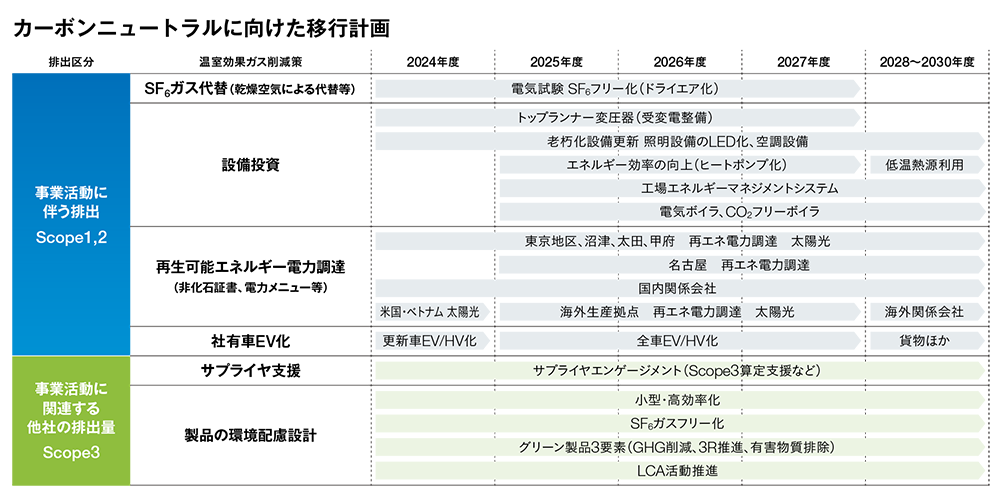

明電グループは2050年カーボンニュートラルに向けて、以下の内容に取り組んでいます。

TCFD提言に基づくシナリオ分析により、明電グループにとっての成長機会・リスクが明確化したものの、影響額の算出は概算部分が多く、より一層の精査が必要です。また、TCFD提言にて新たに開示を求められている「産業横断的気候関連指標カテゴリ」に対する対応を進めます。更に、今後はサステナビリティ経営推進の実効性を高めるべく、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)報酬を決定する評価基準にサステナビリティに関する一部指標を織り込んでいますが、環境指標についても今後インセンティブ報酬の中に組み込むことを検討していきます。