サステナビリティ - コーポレートガバナンス のページです。

明電グループは、「より豊かな未来をひらく」ことを企業使命とし、「お客様の安心と喜びのために」を提供価値とする企業理念のもと、2030年のありたい姿・ビジョンとして、『地球・社会・人に対する誠実さと共創力で、新しい社会づくりに挑む~サステナビリティ・パートナー~』を掲げています。同時に、人と地球環境を大切にする企業として公正かつ誠実な企業活動に徹し、常に新しい技術と高い品質を追求しつつ利益重視の経営を行うことにより社会への還元に努めることを基本姿勢としています。

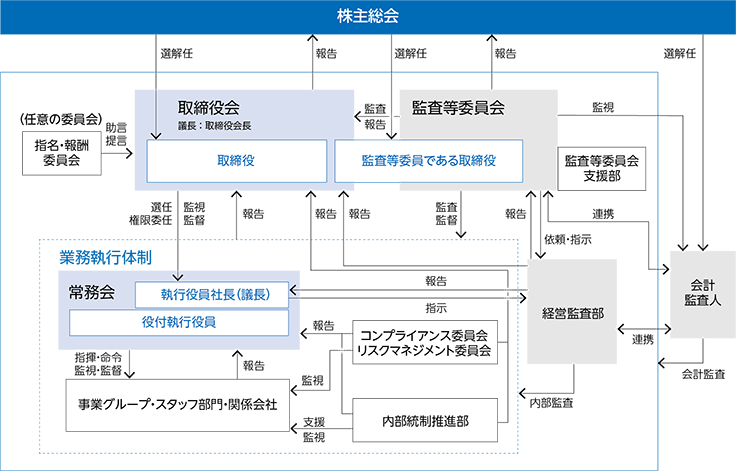

この基本姿勢を実行に移すため、2006年5月の定時取締役会において「業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針」を策定しました。更に、2022年7月の定時取締役会において、執行(執行役員)といわゆる監督(取締役及び取締役会)の役割分担をより明確にするための役員体系の見直しに伴い、この基本方針の改定を行っています。

また、当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に則り、コーポレートガバナンス強化の取組みを推進することで、経営の公正性・効率性及び透明性の更なる向上に努めます。

当社のコーポレートガバナンスに関する取組み状況については、「コーポレートガバナンスに関する報告書」を、当社のコーポレートガバナンスに関する基本方針の詳細や考え方については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」をそれぞれご覧ください。

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に則り、コーポレートガバナンス強化の取組みを推進することで、経営の公正性・効率性及び透明性の更なる向上に努めます。

株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備とそのための積極的な情報開示に努め、株主の権利・平等性を確保します。

明電グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、お客様、お取引先様、地域社会のみなさまをはじめとする様々なステークホルダーへの適切な情報開示や対話を行います。

情報開示については、法令及び金融商品取引所の規則等に基づく適時開示のほか、ステークホルダーのみなさまに広くご覧いただける媒体(当社ウェブサイトや統合報告書等の発行物)で、非財務情報を含む当社状況につき適時・適切な開示を行います。

明電グループ企業理念に基づき、中・長期経営計画を策定し、その実行に際する意思決定と業務執行の監督を行うことにより、明電グループの中長期的な企業価値の向上に努めます。

当社は監査等委員会設置会社として、取締役会の監督機能の向上に努めます。また、2003年6月より導入し、2022年6月にその正当性を高めるべく、執行役員の選任につき、定款を根拠に取締役会が決議する仕組みとした執行役員制の活用により、監督と執行の分離を更に推進していきます。

当社では、当社の中長期的な企業価値向上に資する対話を希望する株主との対話を行う際には、可能な範囲で経営陣幹部が対応することを方針とします。

また、上記の対話の前提として、各種説明会やIR・SR面談等の機会、当社ウェブサイトや統合報告書等の発行物による情報開示等を充実させることに努めます。

監査等委員会設置会社である当社は、以下の事項を目的に更なるコーポレートガバナンス強化を目指しています。

取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、当社の重要な業務執行に関する事項、事業課題及び経営課題に関して議論を行っています。2024年度は取締役会を13回開催し、各取締役の出席率は100%でした。

具体的な取締役会の構成及び2024年度の出席状況については、後記「取締役会、指名・報酬委員会、監査等委員会の構成及び2024年度の出席状況」に記載しています。

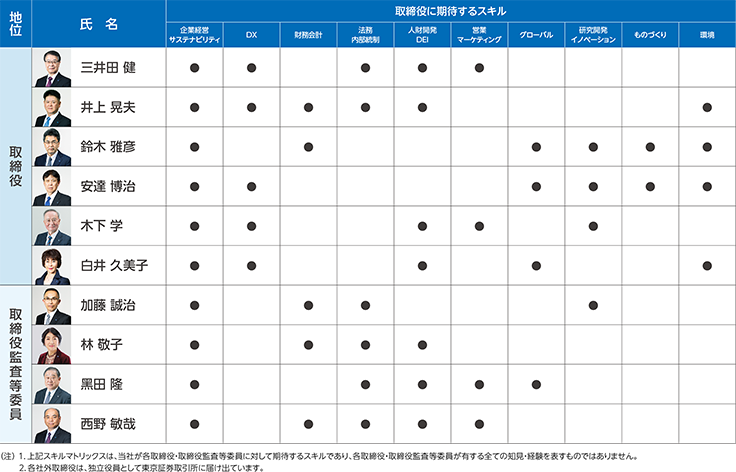

取締役の員数は、経営課題について十分に議論が尽くせる員数として15名以内と規定しています(取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名以内、監査等委員である取締役5名以内)。当社の取締役会は、取締役10名(うち、監査等委員である取締役が4名)で構成されます。また、取締役10名のうち社外取締役が6名(うち、監査等委員である取締役が3名)で構成され、その全員が当社が定める社外役員の独立性判断基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立社外取締役が取締役会の過半数を占め、取締役会の監督機能の実効性を確保し、客観的かつ独立的な立場からの意見を会社経営に十分に取り入れることができる体制となっています。

また、取締役の選任については、個々の取締役の能力、見識及び経験等に基づき、取締役会全体としての多様性を確保し、当社の企業価値向上に資する適切な人財を配置する構成とすること、監査等委員である取締役の選任については、会計・財務・法務等の知見及び経験等に基づき、監査等委員会全体としての多様性とバランスを確保した構成とすることを基本的な方針としており、この基本方針に則した体制となっています。専門性と知見、経験等のバランスは、後記の「取締役会のスキルマトリックス」に記載のとおりです。

なお、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」については、「コーポレートガバナンスに関する報告書」をご覧ください。

当社の取締役会の議題は、決議事項、報告事項及び取締役会のアジェンダセッティング、実効性評価や取締役会運営についての協議を行う運営協議事項で構成しています。社外取締役の知見も活かしながら、当社の経営課題・戦略及びコーポレートガバナンスに関する事項を議題として活発に意見交換し、取締役会の監督機能発揮に努めています。また、2023年度に創設した取締役全員を構成員とする「オンサイトミーティング」を不定期に開催(2024年度:9回開催)し、当社の経営課題や戦略など経営に影響する重要事項について、取締役が早期に柔軟な意見交換及び議論を行っており、「オンサイトミーティング」の議論を執行側の業務執行に反映したうえで取締役会の決議又は報告につなげていく運営としています。

2024年度は、主に以下のテーマについて、取締役会にて協議を行いました。

社外取締役は、取締役会に付議される議案について、取締役会の5営業日前を目安に提供される資料を確認したうえで、取締役会の3営業日前を目安に開催される事前説明会にて、執行役員副社長及び担当の執行役員からの説明の際にそれぞれの視点で内容を理解し、不明な点は事前に確認したうえで取締役会に臨んでいます。なお、取締役会の監視・監督機能の前提として、取締役会事務局から提供される常務会等の重要会議や重要委員会の資料を適宜確認しています。

取締役会においては経営者としての大局的な視点、技術者としての知見、専門家としての高度な専門性などに基づき多面的な議論がなされており、特にリスクに対する考え方や対処、モニタリング時の留意点等について積極的に発言し、議事に参画しています。

新任の社外取締役の当社に対する理解を深め、取締役としての監督機能を早期に発揮するため、当社の事業・制度の説明の場を設けるとともに、主要工場見学を実施しています。各事業の統括役員や事業グループの責任者等が社外取締役に事業や技術、製品・サービス、全社横断的テーマ及び当社のガバナンスに関する制度について説明し、質疑応答や意見交換を行う形式としています。

当社は、取締役会の監督機能強化を図るべく、取締役会の実効性に関する分析・評価を行う仕組みを設けています。

また、取締役会における審議の活性化のため、2024年度の取締役会の活動について、社外取締役を含む取締役会構成員全員が取締役会の実効性評価(自己評価を含む)を行い、取締役会において議論を行いました。

当該分析・評価及び議論の概要は下記のとおりです。

以上を踏まえ、今後も取締役会の更なる実効性向上に向けた取組みを推進します。

なお、以上の内容は有価証券報告書でも開示しています。

当社は、経営の透明性の確保、役員の指名(選任及び解任)・報酬等に係る説明責任の強化を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しています。

具体的な指名・報酬委員会の構成及び2024年度の出席状況については、前記「取締役会、指名・報酬委員会、監査等委員会の構成及び2024年度の出席状況」に記載しています。

前記(1)①「取締役会の構成」にて記載した取締役会全体の多様性と専門性・経験等のバランス確保に関する基本方針を踏まえ、取締役会の意思決定機能・監督機能の強化に資する人選を行い、独立社外取締役を主要な構成員とし、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会(任意の委員会)の諮問を経て、取締役会の決議により指名し、取締役候補者を株主総会に上程することとしています。

取締役の解任については、法令または定款に違反する行為及び取締役の選任方針から著しく逸脱する行為が判明した場合は、指名・報酬委員会の諮問を経て取締役会が解任に必要な手続をとることとしています。

当社は下記の理由により、当該スキルや経験を持つ取締役会メンバーが必要であると考えます。

当社では、最高経営責任者の後継者計画を策定し、取締役または役付執行役員から一定要件を満たす複数の候補者を選定しています。選定された候補者に対しては、持続的な成長と企業価値の向上に必要な資質・能力を育成するため、多様な経験を積む機会の提供や社外取締役との面談などを通じて、候補者の育成を図るとともに継続的なモニタリングを行っています。また、最高経営責任者の選任プロセスでは、指名・報酬委員会の諮問を経て後継者候補を特定し、常務会及び取締役会での精査を経て決議する透明性のあるプロセスを採用しています。

取締役会をスリム化して「経営意思決定の迅速化と監督機能の強化」を図るため、2003年6月より執行役員制を導入し、併せて取締役会の機能強化を図り、取締役会が有する「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行機能」の分離を推進しています。

定款に基づき取締役会により選任された執行役員は、取締役会が決定する明電グループ経営方針に従い、常務会及び執行役員社長から権限を委任された範囲での特定の業務執行における役割責任を担い、取締役会の業務監督を受けながら、機動的な業務執行を行っています。

業務執行における意思決定としては役付執行役員を構成員とする常務会を設置しており、決裁規程における基準に基づく事項と、全社的見地から協議が必要な事項について意思決定します。

また、意思決定の会議体とは別に諮問機関であるレビュー・ミーティングや戦略会議等の社内会議体を設置し、重要な経営事項につき意思決定に先立ち充分な議論・検討を尽くし、意思決定後の戦略・計画のトレースや取組みの改善が行える体制としています。

常務会及びその他の社内会議体における議事の概要や要点については、業務執行状況の報告として、当月の定時取締役会において報告を行い、取締役会の実効性・監督機能の確保・向上を図っています。

常務会に付議されない業務執行に関する事項は、業務執行の権限を有する執行役員において決裁され、主体的かつ機動的な業務執行に努めています。

また、取締役会は業務執行における権限の一部を取締役を経由して執行役員に委任しており、取締役会による監督の実効性を確保するため、執行役員は、3か月に1回以上、業務執行状況報告書を取締役会に提出することとしています。

当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(社外取締役3名と常勤の社内取締役1名)で構成されます。監査等委員会は、取締役の職務執行を監査し、内部統制システムの整備に関する基本方針とその整備及び運用の状況について公正不偏の姿勢と客観的な立場から確認しています。各委員の監査等委員会等への出席状況は前記「取締役会、指名・報酬委員会、監査等委員会の構成及び2024年度の出席状況」に記載しています。

監査等委員会は、毎月1回、取締役会が開催される前に開催することを原則としています。取締役会に臨む前に、取締役会付議事項につき監査等委員会としての意思形成ができるようにするためです。会計監査人からの四半期ごとの監査報告を受ける際は月2回、監査等委員会を開催しています。1回当たりの開催時間は約1時間30分、年間の議案数は73議案でした。

また、監査等委員会に専属の部門として監査等委員会支援部を設置し、人事総務・法務・知的財産・財務・営業・生産技術・工場・品質保証・海外事業企画・内部監査を経験した5名が在籍しています(2025年3月31日時点)。

当社は、内部監査部門として経営監査部(2025年3月31日時点16名)を設置しています。

同部は、執行役員社長直轄の組織として、他の業務執行ラインから独立した立場で明電グループ全体における業務の有効性・効率性に関する状況、財務報告の信頼性、関連法令の順守状況や資産の保全状況について内部監査を実施し、実施後は監査対象部門に対して書面又は実地によりフォローを行い、内部監査の実効性向上に努めています。

また、同部は、多様な業務経験を持つ人財で構成されており、公認内部監査人をはじめとする資格取得支援等の体制強化の取組みを推進しています。

内部統制部門との関係については、専門部門である内部統制推進部がグループ全体を統合するリスクマネジメントの構築及び内部統制の強化を推進し、監査等委員会と経営監査部が内部統制システムのモニタリングを行い、更に内部統制推進部、監査等委員会及び経営監査部の相互連携を図り内部統制の有効性の強化に努めています。

2024年度は、主に2つの方法で内部監査を実施しました。

当社においては、リスクマネジメント委員会において確認された全社重要リスクを経営監査部の視点で再評価し、経営層が特に重視するリスク要素やその他リスクを考慮して選定した14部門において、リスクの高い領域を優先的に監査する、リスクベースの監査を実施しました。

子会社においては、リスクの網羅性を担保するための監査標準化ツールを用いた標準化監査を実施しています。2024年度は国内子会社7社及び海外子会社8社に対して適用し、2021年度から2024年度までの間に全ての子会社に対して監査を実施しました。

監査報告については、内部監査規程において、内部監査結果を執行役員社長、取締役会、常務会及び監査等委員会へ報告することが定められています。

2024年度は、執行役員社長に毎月、取締役会及び常務会に半期ごと、監査等委員会に11回、それぞれ報告しました。

また、内部監査報告書は、発行の都度常務会構成員及び常勤監査等委員に送付しています。

明電グループは、「業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針」に基づき、明電グループ各社においてもこれに準じた基本方針を制定し、規則の整備及び体制の構築を行い、PDCAサイクルを回すことを通じてグループガバナンスの継続的な強化に努めています。

1.2024年度の主な取組み

グループ会社内部統制委員会を年2回開催し、国内子会社に対しリスクマネジメント委員会で審議した、明電グループとしての重要なトップリスクや各社のリスクマネジメント進捗状況の共有を図っています。また、当社の決裁規程と各関係会社の決裁規程との整合性を確認し見直すことで、事業グループの統制における役割分担や各部門の権限の範囲を整備しています。

また、明電グループ全体の内部統制の強化を推進するため、国内子会社7社、海外子会社8社に対して内部監査を実施し、内部統制の整備状況及び運用状況を確認するとともに、海外子会社2社訪問し、ガバナンス及びコンプライアンス強化の重要性と課題に関する共通認識を醸成しました。更に、子会社の取締役会を強化し、管理・監督機能の実効性を向上すべく、新任子会社社長に対して取締役として持つべき視座について教育を実施しています。

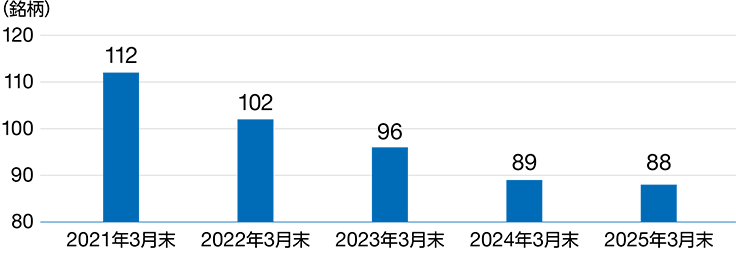

当社は、市場等の状況を踏まえたうえで、取引の維持・拡大及び提携・アライアンス先等のパートナーとの中長期的な協力関係の担保・強化を目的とし、企業価値の向上に資する政策保有株式を保有し、保有意義や合理性が認められなくなった政策保有株式については、売却の検討を行うことを基本方針としています。

この方針のもと、現在保有している上場株式については、銘柄ごとにそのリターン(配当金・関連取引利益額等)と時価の比率が目標資本コストの水準に達しているかという点や、政策面の要素等を毎年の取締役会において総合的に判断し、保有または縮減を決定しています。

2024年度は、2024年3月末時点で89銘柄(貸借対照表計上額26,280百万円)保有していた上場株式及び非上場株式のうち、上場株式1銘柄を全数売却し、また非上場株式1銘柄の解散による減少、ゴルフ会員権の新規取得によって1銘柄増加した結果、2025年3月末時点での保有銘柄数は88銘柄となり、貸借対照表計上額23,221百万円に減少しています。これは、2025年3月末における連結純資産残高の16.3%です。なお、当社はみなし保有株式を保有していません。

2025年度は、上記基本方針のもと、「中期経営計画2027」における成長戦略・投資戦略と連動した持続的な価値創造のための原資確保を意識しつつ、政策保有株式の検証及び適切な対応を進めます。

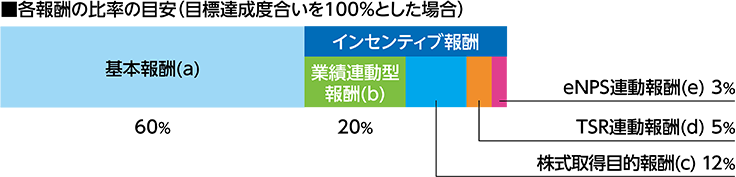

当社の取締役報酬水準は、外部の客観的な報酬市場データ、経済環境、業界動向及び当社経営状況等を踏まえ設定するものとしています。また、その水準に基づき検討した役員報酬制度の内容は、前記の社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会への諮問及び確認を経たうえで役員報酬内規として定められるものとしています。

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬は、業績連動型の年俸制報酬としており、職位に応じて支給される「基本報酬(a)」と「インセンティブ報酬」により構成されます。このうち、インセンティブ報酬は、短期インセンティブとしての「業績連動型報酬(b)」と、中長期インセンティブとしての「株式取得目的報酬(c)」、「TSR(株主総利回り)連動報酬(d)」及び従業員エンゲージメントに関するESG指標に連動する「eNPS連動報酬(e)」(※)で構成されます。

監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、基本報酬のみの年俸制報酬としています。

ア.短期インセンティブとしての業績連動型報酬を算定するための業績評価指標は、事業年度ごとの業績向上、特に収益力向上への意識を高めるため、前事業年度業績の営業利益を用い、当該事業年度に係る定時株主総会後に決定しています。業績連動型報酬は、目標どおりの業績を達成した場合に支給する額を100とすると、その達成度に応じて概ね0~140程度で変動します。

なお、2023年度の営業利益は、目標100億円に対し、127億3,100万円であったため、達成率は127%です。

イ.中長期インセンティブとして、企業価値の持続的な向上と取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)と株主との利害の共有をより一層促進することを目的とした株式取得目的報酬及びTSR(株主総利回り)連動報酬を支給するとともに、従業員エンゲージメント指標であるeNPS連動報酬を支給しています。

報酬制度の内容とその報酬額(報酬制度の基準に沿って算出された金額であること、かつ株主総会で決議された報酬枠の範囲内であること)は、任意の指名・報酬委員会において客観的な視点から確認・審議を行っています。

取締役(監査等委員を除く。以下本項において同じ。)個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、取締役である執行役員社長(以下、「社長」という。)がその具体的内容について委任を受けるものとしています。この権限を社長に委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うにあたり、当社の業務執行の最高責任者である社長が最も適しているためです。取締役会は、当該権限が社長によって適切に行使されるよう、事前に社長が任意の指名・報酬委員会に原案を諮問し、客観的な視点から確認を得る手続を定めています。また社長は、当該確認又は答申の内容を踏まえて取締役の個人別の報酬等の内容を決定しなければならないこととしており、取締役会も当該答申を尊重し、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しています。

監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、監査等委員の業務に報いることのできる適切な額を、常勤・非常勤の別及び各監査業務の内容等を勘案しつつ、監査等委員会において決定しています。